【管理人の独り言】

【管理人メルマガ】副業でも稼げるヒミツ

僕が副業で毎月何万円も稼いでいるヒミツを

メール読者さん限定で公開しています。

なぜ、時間がないサラリーマンでも

毎月何万円も稼ぐことが出来るのか?

100万円以上投資して得たスキルと実践で得たテクニックを

超初心者の方でもすぐに実践出来るよう噛み砕いて解説しています。

僕からのメールを何通か読み終わるころには、あなたも、

副業で稼ぐことができるヒミツが理解できるようになるはずです。

これから副業を始めようかなという人はもちろん

既に本格的に始めているあなたも大歓迎です!

読者皆さんが様々な事で、個人で稼げる能力をつける事が出来たら嬉しいですね。

【管理人メルマガの宣伝 終わり】

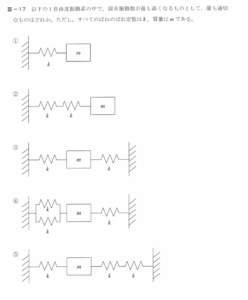

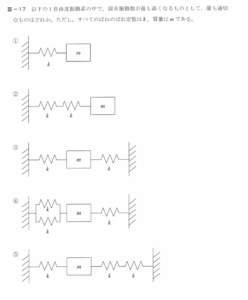

令和2年度技術士第一次試験問題[機械部門] 専門科目Ⅲ-17 ばねによる1自由度系の固有振動数

- 更新日:

- 公開日:

答え:④

答え:④

各系の等価ばね定数

| 系 |

構成 |

計算 |

|

| ① |

壁―

―質量 |

そのまま |

|

| ② |

壁―

―

―質量(直列) |

|

|

| ③ |

壁―

―質量―

―壁(左右対称) |

並列的に左・右の両ばねが同じ変位

を受ける → 力

|

|

| ④ |

左側に

,右側に

(両端固定で並列) |

全体で

|

|

| ⑤ |

左側

,右側

と

の直列 →

(並列合成) |

|

|

固有振動数

よって

が最大の

④(

) が最も高い固有振動数をもつ。

参考:

ばね | 副業の宮殿【PR】

技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-17解答例 | 技術士のたまご

ばねは直列、並列、物体を挟んで接続したときの効果を説明してください

ばねの組合せ・配置によって系全体の「剛性(ばね定数)」と応答特性が変わります。代表的な3つのケースを挙げて説明します。

1. 直列接続(Series)

構成例:壁―

―

―質量

- 力の伝達:両ばねに同じ力

がかかる。

- 変位の合成:全変位

(それぞれの伸びの和)。

- 等価ばね定数

- 物理的効果:剛性が低下(コンプライアンス↑)。大きな変位を吸収したいときに用いる。

2. 並列接続(Parallel)

構成例:壁―【

‖

】―質量

- 変位の共通性:両ばねが同じ変位

を受ける。

- 力の分担:総力

。

- 等価ばね定数

- 物理的効果:剛性が上昇(コンプライアンス↓)。短い変位でも大きな復元力が必要なときに用いる。

3. 質量を挟んだ両側ばね(Sandwich/両端固定)

構成例:壁―

―質量―

―壁

- 質量が少し右へずれると、両側のばねが同じ変位量だけ伸び縮みし、両ばねの力が質量を元の位置へ引き戻す。

- 実は「並列接続」と同等:質量に対する合力は

- 等価ばね定数

- 効果:質量は1本のばねより強く固定されるので,固有振動数は高くなる。

応用と注意点

- シリーズ⇔並列の切り替え

システム構成によっては「壁―ばね―質量―ばね―壁」を「質量に対して並列2本」と見なせる一方、「ばね―ばね―質量」のように質量の一側のみ接続だとシリーズモデルになります。

- 固有振動数への影響

より,並列(または両側)のばねで剛性を上げると固有振動数が上昇、シリーズで下げると固有振動数が低下します。

- 実機では「ばねの変形量」「取付け位置」「取付剛性」 なども考慮が必要です。

以上が,直列・並列・挟み込み(並列と同等)のばね接続による主な効果です。必要に応じて「多自由度系での拡張」「柔軟体モデルとの違い」などもご説明できます。続きをどうぞ。

答え:④

答え:④