【電池の覇者 EVの命運を決する戦い】自動車各社はZEV(ゼロエミッション車)規制に対応するため、1997年にEVを市場に供給したものの、それ以前からEVの拡大には否定的な見方をしていた。

自動車各社はZEV(ゼロエミッション車)規制に対応するため、1997年にEVを市場に供給したものの、それ以前からEVの拡大には否定的な見方をしていた。

とりわけ航続距離の問題と価格は、大きなネックとなっていた。

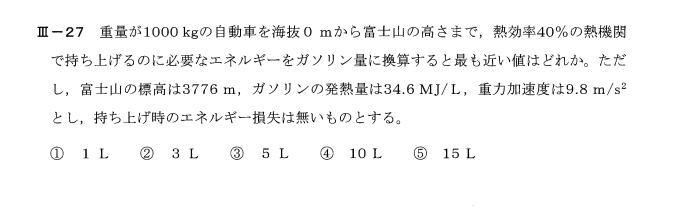

EV本体の価格もさることながら、搭載する電池はニッケル金属水素化物電池でも1台あたり約500万円、エネルギー単位では20万円/キロワット時だったため、時期尚早と取り組み段階から判断していた。

むしろ、ガソリン車の燃費を向上させる市場ニーズが高いことを把握して、エンジンの機械制御と電動化による電気で燃費を稼ぐシステム開発に取り組んでいたのである。

そういう経緯のもとで、世の中にあらたな価値を提供するトヨタの「プリウス」が、HEVとして1997年に市場に供給され、関係者を驚かせた。

ホンダも開発途上にあったのだが、トヨタに先を越されて開発陣は悔しさを味わった。

格段に向上した燃費性能と動力性能、燃料代の節約というあらたな次元でHEVワールドが形成される。

トヨタに遅れること2年の1999年、ホンダもHEV「インサイト」を市場に供給した。

先のEVで培ったニッケル金属水素化物電池とモーター技術があったからで、これをベースにHEV製品のコンセプトを具現化できた。

少なくとも日本以外では、まともなニッケル金属水素化物電池がなかった。

GMのEVに適用した鉛電池はエネルギー密度が小さく、HEV用途では限界があり、よって米国勢の発想ではHEVという製品戦略はなかったわけである。

やがて、日系のHEVは市場で市民権を得ることとなり、フォードもHEVを市場に供給することになる。

しかし、トヨタとホンダの特許を避けて自社で開発することは不可能であったこと、さらにHEVは、機会駆動と電気駆動の組み合わせで制御技術の難度が高いために自社開発を断念。

フォードも日産も、トヨタハイブリッドシステム(THS)の技術ライセンスを受け、商品化することとなった。

トヨタとホンダのHEVワールドに他社が仲間入りする構造となり、とりわけTHSが大きなワールドを創り出して価値を請求した。