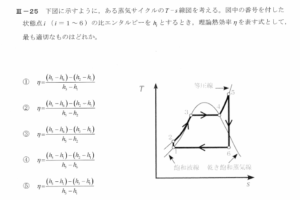

図は標準的なランキン(蒸気)サイクルで、状態量は次のように対応する:

図は標準的なランキン(蒸気)サイクルで、状態量は次のように対応する:

- ポンプ仕事(入力):

- ボイラーでの熱投入: (給水を過熱蒸気まで加熱)

- タービン仕事(出力):

T-S線図のそれぞれの軸は何を意味しますか?

もちろんです。T–S線図の各軸の意味は以下のとおりです:- 縦軸 :温度(絶対温度、通常ケルビン K)。

- 横軸 :比エントロピー(単位質量あたりのエントロピー)、単位は 。

補足説明

熱力学的に可逆過程では微小な熱の授受とエントロピー変化の関係は: つまり、T–S線図上のある過程に沿った の積分(すなわち曲線の下の面積)が、その過程での単位質量あたりの熱投入量になる。 したがって、サイクル全体で囲まれた面積が正味の熱仕事(≒出力仕事)に対応し、熱効率は投入熱に対する出力仕事の比として図的にも理解できる。 また:- 等エントロピー過程(可逆断熱) は が一定なので、T–S図上では 垂直線。

- 等温過程 は が一定なので 水平線。

T-S線図の中でエンタルピーはどこであらわされますか?

よい質問です。結論から:T–S線図上にエンタルピー自体は軸にないので直接「値」を読むことはできません。 ただし、ある条件下ではエンタルピー変化を T–S図から取り出せます。

基本関係式(熱力学ポテンシャルの差)

エンタルピーの微小変化は: です。ここで- は可逆熱、

- は圧力変化による項(比体積 )。

T–S線図上でエンタルピー変化を得られる特殊な場合

- 等圧過程() のとき: したがって、等圧過程に沿ったエンタルピー変化 は、T–S図上でその経路の下の面積(S方向の積分)として表される。 つまり、等圧線に沿った区間の面積がエンタルピーの増分になる。

- それ以外の一般の過程 では 項が入るため、T–S図だけではエンタルピー変化を一意に求められない(圧力挙動の情報も必要)。

補足:等エンタルピー線()の傾き

等エンタルピー線上では なので: この式から、T–S図上に理論的な等エンタルピー線を描くことはできる(ただし や が状態ごとに異なるので、実データか状態方程式が必要)。実務的には

- エンタルピー vs エントロピー図(h–s図 / Mollier図) を使うと、エンタルピーが縦軸なので直接読み取れて便利です。

- T–S図は熱のやり取りや効率の視覚化に優れるが、エンタルピーは対応する条件(例:等圧)を仮定しないと出せない点に注意。

必要なら具体例(例:等圧加熱での を T–S図から求める手順や、等エンタルピー線の描き方)の演習を出せます。どちらにしますか?

ランキンサイクルの各点の中でエンタルピーが高いところの順番を教えてください

図のサイクルが 再生型(開放型給水加熱)+抽出蒸気 を含む典型的なランキンサイクルと解釈すると、各状態の比エンタルピーの大きい順は:理由(ざっくり)

- :ボイラー出口の過熱蒸気(タービン入口)で最も温度・エンタルピーが高い。

- :タービン中間段から抽出された蒸気(膨張途中なのでまだ高いエンタルピー)。

- :抽出後残りの蒸気がさらに膨張してタービン出口(湿り蒸気)、 よりエンタルピーは下がるが、液体側よりは高い。

- :開放型給水加熱器で温められた給水(液体)のエンタルピー。

- :ポンプで圧縮された給水( より低温なのでエンタルピーは小さいが、1 よりはわずかに大きい)。

- :凝縮器出口の飽和液(最低エンタルピー)。

熱投入にポンプによるエネルギー投入は含まれないのですか?

いい質問です。区別が重要です。1. 基本の定義(ランキンサイクルの熱効率)

熱効率は 「ボイラーで投入された熱(熱入力)をどれだけ正味仕事に変えたか」 なので: ここで- :ボイラーで蒸気を生成/過熱するために与えた熱(これが熱入力)

- :ポンプに外部から与えた仕事(機械仕事)

- :タービンが出す仕事

2. なぜポンプのエネルギーは「熱投入」ではないのか

- 熱は温度差によるエネルギー移動(ボイラーでの伝熱)で、ボイラー内で水を高温高圧の蒸気にする過程で与えられる。

- ポンプ仕事は軸からの機械的な仕事で、流体の圧力(エンタルピー)を上げるものであり、熱ではない。 つまり、ポンプは「仕事の入力」、ボイラーは「熱の入力」で、種類が違うものを区別して扱う。

3. 補足:全体のエネルギー入力を考えるなら

サイクル全体への外部エネルギー供給としては- 熱入力(ボイラー)と

- ポンプへの仕事入力 の両方がある。 しかし 熱効率 は熱入力に対する正味仕事の変換効率なので、ポンプ仕事は分子で引かれ、分母には入らない。

ご希望なら、ボイラー・タービン・ポンプ・凝縮器それぞれのエネルギー収支をまとめた式・図を出します。どちらがよいですか?

タービンが出す仕事からポンプに外部から与えた仕事をひくのはなぜですか?タービンが出す仕事だけが分子でもよい気がします

いい質問です。直感的に「タービンが出す仕事だけを分子にすれば良いのでは?」と思うのは自然ですが、ランキンサイクルの熱効率の定義とエネルギー収支を正確に考えると、ポンプ仕事を引く必要があるのにははっきりした理由があります。1. 熱効率の定義

熱効率は、ボイラーに投入した熱エネルギー(熱入力)に対して外部に取り出せる正味の仕事がどれだけあるかを表します: この正味仕事 は つまり、タービンが出す仕事から、サイクルを維持するために(給水を高圧にするために)使わなければいけないポンプ仕事を差し引いたものが「外部に取り出せる使える仕事」になります。2. エネルギー収支(第一法則)で見ると

1 kgあたりの比エンタルピーで書くと、サイクル全体のエネルギー収支は: ここで- :タービンが出す仕事(出力)

- :ポンプに与える仕事(入力、内部消費)

- :ボイラーで投入される熱

3. 具体例で感覚をつかむ

仮に(単位は kJ/kg):- タービン仕事:

- ポンプ仕事:

- 熱入力:

4. なぜタービン仕事だけじゃダメか(直感的補足)

タービンが出す仕事の一部は、サイクルを継続するためにポンプを駆動するのに使われる(実際はタービンからの軸出力の一部を内部的に回してポンプに使う配管・ドライブ構成もあり得る)。外部に取り出せる「余剰の」仕事を知りたいなら、その内部消費分を差し引かなければならない。だから「タービン仕事 − ポンプ仕事」が正味の出力。まとめ

- 分子に (タービン仕事)だけを置くと、ポンプに使っているエネルギーを無視した過大評価になる。

- 正味取り出せる仕事はタービン仕事からポンプ仕事を引いたもの。

- 熱効率はそれを熱入力 で割ったもの。

外部に出す仕事/投入全エネルギー という様な指標も使われたりしますか?

はい、そういう指標も使われます。文脈によって呼び方や定義が少し変わりますが、要点を整理します。1. 熱効率(通常のランキン効率)

ボイラーからの熱入力に対して外部に取り出せる正味仕事(ポンプに使った分を引いたもの)を比べたもの。ポンプ仕事を熱入力に含めない標準的な効率。2. 外部に出す仕事 / 投入全エネルギー(第一法則ベースのエネルギー効率)のような指標

これは 全投入エネルギー(熱 + 外部から与えた仕事)に対して、外部に取り出せる仕事がどれだけあるかをみるもので、たとえば次のように書けます:ケース A:ポンプ仕事も外部から別途与える(タービンで駆動していない)

- :外部に取り出せる仕事(タービン出力 − 内部で使う分、たとえばポンプ駆動を別に取るならそれを差し引いた正味)

- :ボイラーの熱入力

- :ポンプに外部から与えた仕事(別系統で供給されたもの)

ケース B:ポンプがタービン軸から給電される(内部消費として扱う場合)

このとき「外部に出す仕事」はタービン仕事からポンプ仕事を引いた で、入力はボイラーの熱だけなので熱効率と一致する。3. 用語例

- 第一法則効率/エネルギー効率(energy efficiency / first-law efficiency):投入した全エネルギー(燃料の熱量+外部仕事など)に対する有用仕事の割合。電力プラントなら「燃料熱量に対する出力電力(内部負荷を引いたもの)」を指すことが多い。

- 正味発電効率(net plant efficiency):発電所で燃料由来の総エネルギーに対する外部供給可能な電力。内部消費(ポンプ、補機など)を引いた後のもの。

- 総合効率(overall efficiency) や 燃料対出力効率 も同様の文脈で使われる。

4. 例(数値で感覚をつかむ)

仮に(単位は kJ):- ボイラー熱入力

- タービン仕事

- ポンプに外部から与える仕事(別ソース)

- 外部に取り出せる仕事(タービン−ポンプ)

- 熱効率:

- 全投入エネルギー(熱 + ポンプ仕事)に対する効率:

5. 補足:第二法則的評価との違い

こうした第一法則ベースの指標はエネルギー保存を前提にした量ですが、**質(利用可能性)**を考えるとエクセル効率(Exergy efficiency / 仕事可能性効率)が出てきます。熱源温度差などを踏まえた「どれだけ理想的に有用仕事に変換できたか」を測ります。ご希望なら、あなたのサイクルの具体的な値(例えば燃料の熱量・内部消費・外部取り出し仕事)を使って両方の効率を比較する計算もできます。どうしますか?

エンタルピーとエントロピーについて教えてください

はい。エンタルピーとエントロピーは熱力学の基本的な状態量で、似て非なる役割を持ちます。両方について「定義・直感・式・使いどころ」を整理します。1. エンタルピー(Enthalpy, )

定義(熱力学的)

閉じた系(物質量固定)でのエンタルピーは、- :内部エネルギー(分子の運動・相互作用エネルギーなど)

- :圧力

- :体積

直感的意味

- 定圧過程(圧力が一定の加熱など)において、系に与えた熱量はエンタルピーの変化として現れる: (可逆ならば定圧での熱 )

- 流体が移動・流れる系(例:蒸気タービン、ポンプなど)では、状態間のエンタルピー差が仕事や熱交換に直接関係するので便利。たとえばタービン出口・入口の比エンタルピー差が出力仕事に対応する。

微小変化の形

一般に:- 等圧()なら 、熱とエントロピーの関係が直結する。

例

- 水を定圧で加熱して蒸気にする:ボイラーで与えた熱がそのまま (比エンタルピー)の増加になる。

- 蒸気タービンでは入り口と出口の比エンタルピー差 がタービン仕事に対応する。

2. エントロピー(Entropy, )

定義(熱力学的)

可逆過程で系に与えられた微小な熱 を温度で割ったものを積分したものがエントロピー変化: 単位は (質量あたりなら )。直感的意味

- 系が取り得る微視的状態の“数”の対数的な尺度。状態の取りうるバリエーション(「乱雑さ」や「広がり」)が大きいほどエントロピー大。

- 自然な系の変化は孤立系全体のエントロピーを増大させる方向(第二法則)。たとえば熱は高温から低温へ流れるのは全体のエントロピーが増えるから。

統計力学的な表現

- :ボルツマン定数

- :系が取り得る実際の微視的状態の数

例

- 気体が自由膨張するとエントロピーが増える(分子の取りうる位置が増える)。

- 混合(2種類の気体を混ぜる)でもエントロピーが増加する(情報的な不確実性が増す)。

- 可逆断熱過程(等エントロピー)は 一定:理想的なタービンでの膨張(損失なければ)や圧縮がこれにあたる。

3. 両者の関係と違いの整理

| 項目 | エンタルピー | エントロピー |

|---|---|---|

| 次元(単位) | J(比なら J/kg) | J/K(比なら J/(kg·K)) |

| 物理的意味 | 熱を含む全体のエネルギー(定圧での熱) | 状態の「広がり」・不可逆性・熱の拡散の度合い |

| 役割 | エネルギー収支、タービン/ボイラーの出力・入力 | 可逆性の評価、自然な方向(第二法則)、温度との熱の関係 |

| 微小変化 | ||

| グラフでの表示 | h–s図(Mollier図)で縦軸に取って直接読める | T–S図で温度と組み合わせて変化を評価(熱投入は の面積) |

4. 熱力学ポテンシャルとの関連(自由エネルギー)

エンタルピーとエントロピーは、反応や過程が自発的かどうかを決める自由エネルギーにも現れる例:- ギブス自由エネルギー(定圧・定温): なら自発的。ここで (エネルギー的な利得)と (エントロピーによる散逸・拡散の効果)のトレードオフが表れる。

- ヘルムホルツ自由エネルギー(定積・定温):

5. 実用的な使い分け

- エンタルピー:蒸気サイクル(ランキン)、熱交換器、相変化(蒸発潜熱)の計算に頻出。

- エントロピー:効率の限界(可逆と実際の差)、熱の自然な流れの方向、断熱(等エントロピー)過程の判定に使う。

6. 具体例(簡単な数値イメージ)

- 定圧で 1 kg の空気を 300K から 400K に加熱(比熱 一定とする):

- 水が沸騰して蒸気になるとき:

- 熱(潜熱)はエンタルピーの大きな増加()。

- エントロピーも増える(蒸気の状態の取り得る微視的な自由度が増えるため)。

必要ならこの内容を含めた図(T–S図/h–s図のスケッチ)、具体的な計算例、あるいは逆に誤解しやすいポイントの演習問題も出せます。どちらがよいですか?

誤解しやすいポイントの演習問題を教えてください

いいですね。エンタルピー/エントロピー周りで誤解されやすいポイントを狙った演習問題をいくつか出します。各問題に「よくある誤解」と「解き方のヒント/答えの要点」も添えてあるので、自習用に使えます。演習問題(全体で 8 問)

問1:定圧・定容加熱の違い

問題: 理想気体 1 mol を温度 から まで加熱する。定圧過程と定容過程で与えられる熱量 、エンタルピー変化 、内部エネルギー変化 、エントロピー変化 のうち、どれが等しくて、どれが違うかを説明せよ。具体的に、比熱 、 を用いて式を書け。 誤解しやすい点: 「エンタルピー変化はどんな加熱でも同じ」や「熱量=エンタルピー変化(定圧以外でも)」と混同しがち。 ポイント/答え:- 定圧:

- 定容:

- エントロピー: なので可逆なら両過程で (それぞれの比熱で)。

- 注意:定圧過程での は 、定容での は だが、熱とエンタルピーを混同しない。

問2:自由膨張(Joule 膨張)とエントロピー

問題: 孤立系にある理想気体が真空に向かって自由膨張(断熱・不可逆)するとき、温度変化はなくてもエントロピーはどうなるか?また、なぜ熱を加えなくてもエントロピーが増えるのか説明せよ。 誤解しやすい点: 「熱が入らなければエントロピーは変わらない」と誤認。 ポイント/答え:- 内部エネルギー一定 → 温度一定。熱も仕事もやりとりなし。

- それでも取り得る微視的状態数が増えるためエントロピーは増加:。

- 可逆な等温膨張と違い、自由膨張の経路は不可逆だが状態(初・終)でのエントロピー差は同じ。

問3:混合のエントロピー(異なる気体 vs 同一気体)

問題: 容器が仕切りで2つに分かれており、それぞれに異なる理想気体 A, B を 1 mol ずつ等温で持っている。仕切りを取り除いて混合したときのエントロピー変化 を求めよ。次に、同じ条件で両側が同一の気体 A の場合の はどうなるか。 誤解しやすい点: 「どんな混合でもエントロピーが増える」と思い込み、同一気体の混合も増えると考える。 ポイント/答え:- 異なる気体:、ここでは等量なら なので 。

- 同一気体:本質的に区別不能なので 。

問4:可逆/不可逆熱伝達とエントロピー

問題: 温度 の大きな熱浴と の小さな系があり、少量の熱 を から へ流す。 (a) 可逆に熱を移す(たとえば無限に小さい段階で温度差を縮めた場合)のときの全体(両方)のエントロピー変化 (b) 一気に非可逆に熱を移したときの全体のエントロピー変化 誤解しやすい点: 「エントロピー変化はどちらも だけ」という誤解(不可逆で追加生成がある)。 ポイント/答え:- (a) 可逆近似:高温側の失うエントロピー 、低温側の得るエントロピー 。合計は 。

- (b) 直接熱が流れても全体のエントロピー変化は同じ(熱移動自体が不可逆でも、温度差がある限り全体では増加):。 ※ 違いは「可逆過程では追加の生成が最小」で、ここでは高温と低温の間を小刻みに連続移動させても同じ式になる(熱の流れ方の違いではないが、他の不可逆損失があればさらに増える)。

問5:ランキンサイクルの断熱過程(等エントロピー)

問題: 理想的なランキンサイクルにおいて、タービンとポンプの膨張/圧縮は可逆断熱(等エントロピー)とする。T–S図を描いて、どの過程が等エントロピーかを示し、その意味を述べよ。 誤解しやすい点: 「断熱=エントロピー一定」と思い込むが、不可逆断熱ではエントロピーは増える(断熱でも不可逆性があれば)。 ポイント/答え:- タービンの膨張とポンプの圧縮が理想的なら垂直な線(一定)。

- 実際には摩擦・流れ損失があればこれらの過程でエントロピーが増え、T–S図上で右方向へのずれが生じる。

問6:エンタルピーとエントロピーの混同

問題: ある物質がある条件下でエンタルピーは増えているがエントロピーは減っている場合はあり得るか?例をひとつ挙げて、なぜそのようになるのか説明せよ。 誤解しやすい点: 「エンタルピーが増えたらエントロピーも増える」「エントロピーとエンタルピーは同じ方向に動くはず」との混同。 ヒント/答え例:- 水を高圧下で圧縮すると(可逆に)、エンタルピーは増える(仕事を与える)、しかしエントロピーは減る可能性がある(秩序が増す方向、たとえば気体の圧縮で分子の自由度が制限される)。

- 定圧・定温でのギブス自由エネルギー にも表れるように、 と が逆向きになるケースは普通にある。

問7:自由エネルギーと自発性

問題: ある反応で (吸熱)だが で温度が十分高いとき、自発的に進むかどうかを判断せよ。さらに、「 だから必ず速やかに進む」という考えの誤りを一つ指摘せよ。 誤解しやすい点: が「反応速度が速い/すぐ起こる」の意味だと誤解する。 ポイント/答え:- 。高温なら が大きくなり は負 → 自発的。

- しかし反応には活性化エネルギーがあり、 でも速度論的に遅い(触媒必要など)場合がある。

問8:T–S図での熱と仕事の読み取り

問題: T–S図上に等圧での加熱(水平に近いが少し傾いている)、可逆断熱(垂直)、不可逆断熱(右にずれる)を描く。各経路で系に入る熱量とエントロピー変化を「図的に」説明せよ。 誤解しやすい点: 「エントロピー変化=熱/温度」だが、不可逆では熱がなくてもエントロピーが増える場合があるのを忘れがち。 ヒント/答え:- 等圧加熱: はその経路の下の面積。

- 可逆断熱:熱 → (垂直)。

- 不可逆断熱:熱なしでも内部生成で右にずれ、。

付録:自己チェック用の簡単な答え一覧(要点のみ)

- 定圧:、定容:、エントロピーは 。

- 自由膨張:熱なしでも 。

- 異種混合でのみエントロピー増加。

- 全体の 。

- 理想タービン/ポンプは等エントロピー(垂直線)。

- と は逆方向になることもある(例:圧縮)。

- は自発性を示すが速度は別。

- T–S図で熱は 、断熱でも不可逆なら 。

必要ならこれらを解答付きのワークシート形式に整えたり、各問題の計算例(数値を入れた練習問題)を作ることもできます。どうしますか?