はい。解きます。

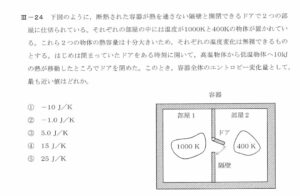

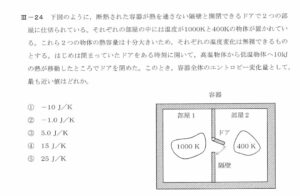

問題の要点

- 断熱された全体の系(ドアを開けて熱交換が起きた後閉じる)で、高温側(1000 K)から低温側(400 K)へ 10 kJ の熱が移動した。

- 各物体の温度は熱容量が十分大きいため変化しない(定温過程とみなせる)。

- 全系のエントロピー変化を求めよ。

解法

熱が高温側から低温側へ移るときのエントロピー変化は:

ここで

が高温→低温に移動した量なので、

- 低温側(400K)に入る熱:

- 高温側(1000K)から出る熱:

よって:

答え

④

15 J/K

参考:

技術士第一次試験-令和2年度機械部門Ⅲ-24解答例 | 技術士のたまご

エントロピーとは何ですか?

もちろんです。エントロピーの概念を直感的・定量的に分けて説明します。

1. 直感的なイメージ

エントロピーは「系の取りうる状態の数の多さ」や「広がりや乱雑さの度合い」を測る量です。たとえば:

- 熱が高温から低温に自然に流れるのは、エントロピー全体が増える方向だから(自然な進行方向=時間の矢)。

- 粒子が一か所に集まっているよりも、ばらけている方が取りうる内部状態が多く、エントロピーが大きい。

- 「秩序」→「無秩序」に見える変化は、マクロでエントロピーが増える現象と関係がありますが、「単なる乱雑さ」だけではなく、取り得る微視的状態の数の増加が根底にあります。

2. 熱力学的定義(マクロな系での定義)

可逆(理想的な)過程で系に与えられた微小な熱

を温度

で割ったものを積分したものがエントロピーの変化:

例:温度

の系に可逆的に

の熱を入れると、

単位はジュール毎ケルビン(J/K)。

孤立系では、エントロピーは減らない(増大するか一定)。これが熱力学第二法則の一部です。

3. 統計力学的な定義(微視的な解釈)

系が取り得る微視的状態の数を

とすると、エントロピーは:

ここで

はボルツマン定数(

)。

状態の数が増える(可能性が広がる)と

が増え、結果として

も大きくなる。

4. 情報理論との類似(シャノンエントロピー)

確率分布

を持つ選択肢の不確実性(情報の平均量)はシャノンエントロピーで:

物理のエントロピーと形式的に似ていて、確率的に「どれだけの情報(不確実性)」があるかを測る。

熱力学的エントロピーは確率分布(微視的状態の重み)を自然対数で扱った形に対応します。

5. よくある誤解の整理

- エントロピー = 単なる「乱雑」ではなく、「可能な内部状態の数の対数的な広がり」。

- エントロピーが増える方向が「自然な時間の進み方」だが、局所的に減ること(冷却や秩序化)は外部とのやり取り(全体ではエントロピー増大)によって可能。

- 熱が高温から低温へ流れるのは、全体のエントロピーが増えるから起きる(自発的な過程)。

まとめ

- 定義(可逆熱):

- 統計解釈:

(状態数の対数)

- 性質:孤立系でエントロピーは増えるか一定(第二法則)。

- 単位:ジュール毎ケルビン(J/K)。

必要なら、具体例(気体の膨張、混合、熱エンジン効率との関係など)や問題演習も出せます。どちらがよいですか?

はい。解きます。

はい。解きます。