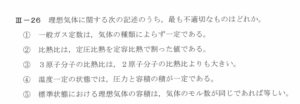

正解は ③。

正解は ③。

理由:

比熱比 (ただし は自由度)なので、自由度が増えるほど は小さくなる。- 二原子分子(線形)の自由度は で、 。

- 三原子分子でも 非線形 なら自由度は で、 (小さくなる)。

- ただし線形な三原子分子(例:CO )は で二原子分子と同じ になる。

それぞれの記述について解説してください

了解しました。各記述について正誤と解説を順にします。① 一般ガス定数は、気体の種類によらず一定である。

正しい。 ここでいう「一般ガス定数」(普遍気体定数) は全ての理想気体に対して共通の定数で、状態方程式は となる。 補足: 各気体固有の比ガス定数 ( :モル質量)は気体の種類によって変わるので混同しないこと。② 比熱比は、定圧比熱を定容比熱で割った値である。

正しい。 比熱比(熱容量比) は で定義される。理想気体ではさらに が成り立つため、この関係から熱的挙動を解析する際に使われる。③ 3原子分子の比熱比は、2原子分子の比熱比よりも大きい。

不適切(誤り)。 自由度 に対して理想気体の比熱比は となる。- 二原子分子(線形、振動が活性化されていない温度帯)の自由度は で 。

- 非線形な三原子分子なら で と小さくなる(つまり二原子分子より小さい)。

- 線形な三原子分子(例:CO )は で二原子分子と同じ 。

④ 温度一定の状態では、圧力と容積の積が一定である。

正しい(理想気体の前提下でのボイルの法則)。 一定温度・一定モル数の下では が成り立つ(ボイルの法則)。すなわち、温度一定なら と の積は一定になる。⑤ 標準状態における理想気体の容積は、気体のモル数が同じであれば等しい。

正しい(アボガドロの法則)。 同じ温度・圧力下で同じモル数の理想気体は同じ体積を占める: 従って が同じなら も同じ。まとめ

唯一不適切なのは③(3原子分子の比熱比が常に2原子分子より大きい、は誤り)。他は理想気体の基本則に従った正しい記述。比熱比とはなんですか?

いいですね。比熱比(熱容量比)とは、定圧比熱と定容比熱の比で、記号 あるいは で表されます:定義の中身

- :体積一定(外に膨張させない)で1単位量の物質の温度を1度上げるのに必要な熱(定容比熱)。

- :圧力一定のときに同様に温度を1度上げるのに必要な熱(定圧比熱)。

比熱比の物理的意味・使いどころ

- 断熱変化則:理想気体の可逆断熱では という関係が成り立つ(膨張すると温度が下がる/圧縮で上がる挙動に関係)。

- 音速(気体中の速さ): 比熱比が大きいほど同じ温度で音速は速くなる。

- エネルギーの配分感覚:定圧で加えた熱の一部は膨張仕事になり、残りが内部エネルギー(温度上昇)になる。比熱比はその「仕事に回る分」と「温度に回る分」の相対を反映する。

理想気体に対する近似式(古典的自由度から)

自由度 を持つ古典的な理想気体なら: 例:- 単原子気体(例:ヘリウム、アルゴン): →

- 二原子気体(室温付近、回転自由度だけ活性): → (空気の代表値)

- 非線形三原子分子: →

直感的な誤解の整理

- が大きい=定圧加熱時により多くの熱が温度上昇に使われ、膨張仕事の割合が相対的に小さい。

- に近いと、定圧と定容の差が小さくなる(高自由度で熱が「分散」しやすい)。

まとめ例(空気の場合)

空気は主に二原子分子なので室温付近で 。これは、タービンやコンプレッサーの断熱過程、音速、衝撃波の挙動などの計算で頻出のパラメータです。必要なら、比熱比を使った可逆断熱膨張の計算例(圧力・温度変化)、音速の具体的な数値計算、あるいは実データでの温度依存性の扱いなども出せます。どれがよいですか?

自由度について教えてください

もちろんです。熱力学・統計力学で出てくる 自由度(degrees of freedom) は、系が持てる独立したエネルギーの持ち方の数を指します。特に気体分子については、分子がどのように運動・振動・回転できるかの「エネルギーの格納の仕方」の種類です。1. 古典的な等分配則(Equipartition theorem)との関係

古典近似が成り立つとき(温度が対応する量子エネルギー準位の間隔より十分高いとき)、各自由度あたり平均エネルギーは (1分子あたり)または **(1モルあたり)になる。 したがって、自由度の数 に対して内部エネルギー(定容)は: 比熱(定容): 定圧比熱は 、よって比熱比:2. 分子ごとの典型的な自由度

単原子分子(例:アルゴン、ヘリウム)

- 平行移動(3次元):3自由度

- 回転:剛体としては回転によるエネルギーは古典的には 0(球対称で独立な回転エネルギーが寄与しない)

- 振動:なし

二原子分子(線形、例:N

、O

)常温付近(振動は量子凍結)

- 平行移動:3

- 回転:線形なので2(軸を除く2方向)

- 振動:常温では量子効果で活性化されず寄与しない(1モードだがエネルギー高くて“凍る”)

- 振動モード1つは運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの両方で寄与するので 2自由度 とみなす。 → 高温極限で 、 、

非線形三原子分子(例:H

O)

- 平行移動:3

- 回転:3(非線形は3軸回転)

- 振動:3N−6 = 3×3−6 =3 モード → 各2自由度で合計6

3. 量子効果と「凍結」

自由度の寄与は温度に依存する。各回転・振動モードには固有のエネルギー間隔があり、- 低温ではそのモードが熱的に「励起されない」=自由度が凍る(寄与しない)。

- 温度が高くなると励起され、等分配則に従って徐々に寄与が現れる。

4. 自由度の意味のまとめ

- 独立なエネルギーの持ち方の数。それぞれ (1分子)ずつエネルギーをもらう(古典近似)。

- 気体の内部エネルギー・比熱・比熱比などは自由度の数に直接依存する。

- 制約や対称性(例:線形分子の回転軸など)は自由度の減少につながる。

- 温度依存性:量子機構で一部の自由度は低温で寄与せず、高温で「活性化」される(振動モードの遅れての寄与)。

5. 具体例で感覚をつかむ

- 空気(主に N , O ):室温では 、よって 。

- 高温で振動が効いてくると が増えて は下がる(膨張時の温度低下が緩やかに)。

- 単原子気体は運動エネルギーの「移動」だけなので内部エネルギーが少なく、比熱比が高い。

必要なら、これを使った問題(たとえばある温度での 、 、断熱膨張での温度変化計算など)を出します。どれがよいですか?

単原子気体は運動エネルギーの「移動」だけなので内部エネルギーが少なく、比熱比が高い。を詳しく教えてください

いいですね。順を追って詳しく説明します。1. 「単原子気体は運動エネルギーの『移動』だけ」とは何か

単原子気体(たとえばアルゴン、ヘリウムなど)は、分子(原子)が「点状に近い」構造で内部の振動・回転といった自由度を持たない(熱的に意味のある内部の構造運動がない)とみなせる。したがって、熱エネルギーとして持てるのは 分子全体の空間的な位置の動き=平行移動(translation) に対応する運動エネルギーだけです。- 3次元空間における平行移動には 3 つの独立方向(x, y, z)があり、これが 自由度 。

- 各自由度あたり、古典等分配則により平均エネルギーは (1分子あたり)または (1モルあたり)。

- よって 1 モルあたりの内部エネルギーは: これが「単原子気体の内部エネルギーは移動(平行移動)に由来するだけで、他に蓄えられる形が少ない」ことの定量的表現。

2. 比熱と比熱比への影響

定容比熱(

)

(温度を1上げるのに必要な熱量は )定圧比熱(

)

理想気体では 、よって比熱比(熱容量比)

これは単原子気体に固有の値で、自由度が少ない( が小さい)ほど が大きくなる、という関係から来る。3. 「内部エネルギーが少ない」ことと

が高いことの直感

なので、定容比熱 が小さい(=内部に蓄えられる熱が少ない)ほど、 は大きくなる。 単原子気体は内部エネルギーを持つ経路(自由度)が少ないので が小さく、その結果として が大きくなる。4. 物理的含意(例)

可逆断熱膨張・圧縮

理想気体の可逆断熱では: が大きいと、体積を変えたときの温度変化(膨張での冷却、圧縮での昇温)がより顕著になる(たとえば同じ体積比の膨張で温度降下が大きい)。音速

気体中の音速は: が大きいと同じ温度・分子量でも音速が速くなる。単原子気体は高い のため、同温同圧条件下で音速が比較的高くなる傾向がある。5. 対比:二原子気体と違う点

二原子分子(例:窒素 、酸素 )は、- 平行移動 3自由度

- 回転 2自由度(線形分子)

- 常温近傍では振動は量子凍結して寄与しない

まとめ

- 単原子気体は「平行移動」3つの自由度しか持たないため、内部エネルギー貯蔵の経路が少なく、 が小さい。

- その結果、比熱比 は大きく(約1.67)なる。

- が大きいことは、断熱変化の際の温度変化が鋭く出ることや音速が速くなることにつながる。