承知しました。イスラエルの戦争の歴史とその背景を、建国以前から現代に至るまで、包括的かつ詳しく調査します。戦争ごとの原因、経過、結果、関係各国との外交的背景、宗教・民族問題も含めて体系的にまとめてご報告します。しばらくお待ちください。

イスラエルの戦争の歴史と背景

ユダヤ人とアラブ人の対立の歴史的背景

シオニズムの台頭とパレスチナへの移民

19世紀末からヨーロッパで台頭したシオニズム運動は、「ユダヤ人の祖国(シオン)への帰還」や「ユダヤ人国家の建設」を掲げる思想でした。各地でのポグロム(ユダヤ人迫害)などを契機に支持が広がり、オスマン帝国支配下のパレスチナへのユダヤ人移民が増加しました。1900年前後にはユダヤ人自衛組織も生まれ、シオニズム運動が本格化します。第一次世界大戦中の1917年、英国はバルフォア宣言でパレスチナに「ユダヤ人の郷土」を築くことを支持し、戦後に国際連盟からパレスチナの委任統治権を得るとユダヤ人の入植を奨励しました。これによりパレスチナへのユダヤ人移民は急増しましたが、同時に先住のアラブ系パレスチナ人との緊張も高まりました。1920年代末の嘆きの壁事件や、1936年からのアラブ人の反乱など、土地と政治的主導権を巡る武力衝突が頻発しました。

英国委任統治の終焉と国際連合の介入

第二次世界大戦後、ホロコーストの悲劇によりユダヤ人への同情が高まる中、パレスチナ問題の解決は急務となりました。しかし、英政府はユダヤ人国家建設に否定的で移民制限を続け、ユダヤ人地下組織(イルグン、レヒなど)による武装闘争が激化しました。英国は統治継続を断念し、1947年にパレスチナ問題を国際連合(UN)へ委ねます。国連は特別委員会UNSCOPの勧告に基づき、同年11月にパレスチナを「ユダヤ人国家」と「アラブ人国家」に分割し、エルサレムは国際管理とする分割決議(国連決議181号)を採択しました。この計画では人口の約1/3に過ぎないユダヤ人に全土の56%が割り当てられ、アラブ人側には不利な内容でした。実際、1945年時点でユダヤ人所有地は全土の6%程度に過ぎなかったため、アラブ人指導者たちはこの分割案を一斉に拒否しました。

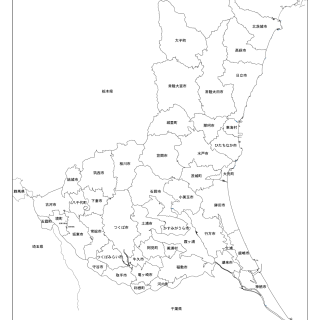

1947年の国連パレスチナ分割案の地図(青がユダヤ人国家、オレンジがアラブ人国家、白は国際管理下のエルサレム)

ユダヤ人指導部は分割決議を受け入れ、1948年5月14日にイスラエル国家の独立を宣言します。一方、パレスチナのアラブ人と周辺アラブ諸国(エジプト、トランスヨルダン〈後のヨルダン〉、シリア、イラク、レバノン、支援のサウジアラビアなど)はこの独立に強く反発し、イスラエルを承認しない姿勢を鮮明にしました。これが直後の第一次中東戦争(1948年)へと繋がり、以降も中東地域では幾度も大規模な武力紛争が繰り返されることになります。

アラブ諸国の対応と宗教・民族的対立要因

イスラエル建国に対する周辺アラブ諸国の対応は一貫して強硬でした。1945年に発足したアラブ連盟はパレスチナにおけるユダヤ人国家樹立に反対し、第一次中東戦争では複数のアラブ国家が共同でイスラエルに侵攻しました。この対立の背景には、欧米列強による中東分割支配への反発や、ナセル大統領に代表される汎アラブ主義(アラブ民族の統一と独立)がありました。特にエジプトのナセルは1950年代にアラブ世界の指導的存在となり、アラブ諸国の団結によってイスラエルに対抗しようとしました。また、ユダヤ教徒とイスラム教徒という宗教的要因も根深い対立に影響しました。エルサレムはユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖地が集中する特別な都市であり、ユダヤ人の「約束の地」であると同時に、ムスリムにとっても「アル=クドゥス」と呼ばれる聖地です。こうした宗教的・歴史的な結び付きが双方のナショナリズムを刺激し、妥協を困難にしてきた面があります。結果として、イスラエルとアラブ諸国の紛争は単なる領土争いに留まらず、民族的・宗教的アイデンティティを懸けた長期的な抗争となりました。

なお、イスラエルとアラブ諸国の複数回に及ぶ中東戦争でイスラエルが占領した領土(東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ゴラン高原)をどう扱うかは、その後の中東和平問題の核心となりました。国際社会は「土地と平和の交換(Land for Peace)」という理念の下、占領地の返還とイスラエルの安全保障確保を軸に交渉を進めてきましたが、難民の帰還問題やエルサレムの帰属、ユダヤ人入植地の扱いなど未解決の課題が山積し、紛争は現代に至るまで続いています。

第一次中東戦争(1948年・イスラエル独立戦争)

背景と開戦経緯: 1948年5月14日、ユダヤ人民族会議が国連分割決議に基づきイスラエルの独立を宣言すると、翌15日にはこれを認めない周辺アラブ諸国軍(エジプト、トランスヨルダン、シリア、イラク、レバノン、支援部隊としてサウジアラビア他)が一斉にパレスチナ地域へ侵攻しました。独立直前からパレスチナではユダヤ人武装組織(ハガナーやイルグンなど)とアラブ人武装勢力との間で内戦状態に陥っており、イギリス委任統治終了と同時にそれが周辺国家を巻き込んだ国家間戦争へと発展した形です。イスラエル側はこの戦いを「独立戦争(ミルヘメット・ハアツマウット)」と呼び、アラブ側は「大災厄(ナクバ)」と呼称しました。

戦争の経過: 開戦当初は装備や兵力で勝るアラブ連合軍が各地で攻勢を取り、エルサレム旧市街も含む一部地域を占領しました。しかしイスラエルは第一次休戦(国連調停による停戦期間)中に兵力を増強し、外部から武器補給を受けると戦況は逆転します。1948年後半から1949年初頭にかけてイスラエル軍は反攻に転じ、ガリラヤやネゲブなど本来国連分割案でアラブ国家とされた地域も次々に掌握しました。1949年に国連の仲介で順次停戦協定(休戦協定)が締結され、イスラエルは独立を維持したまま戦闘を終結させました。

結果と影響: 第一次中東戦争はイスラエルの事実上の勝利に終わり、同国は国連分割案で割り当てられた領土より約20%広い地域を支配下に置きました。一方、エジプト軍が占領していたガザ地区はエジプトの軍政下に、トランスヨルダン(ヨルダン)軍が占領したヨルダン川西岸地区(東エルサレム旧市街を含む)はヨルダン領への編入が宣言され、イスラエルとの停戦ラインがいわゆる「グリーンライン」(緑線)となりました。この戦争によりパレスチナのアラブ人社会は壊滅的打撃を受け、イスラエル領内から約70〜75万人のパレスチナ人難民が発生しました。彼らの多くは周辺国の難民キャンプに逃れ、「ナクバ(大災厄)」と呼ぶ追放体験がパレスチナ人アイデンティティの原点となります。またアラブ側の人的被害も大きく、エジプト兵約2,000人、ヨルダン兵約1,000人、シリア兵約1,000人など正規軍だけでも数千人が戦死し、非正規のアラブ義勇兵も含めれば更に多数の犠牲者を出しました。戦後、イスラエルは国家承認を巡って国際的な孤立に直面するものの、米国やソ連など主要国から承認を取り付け国家としての地位を確立します。一方、アラブ諸国内では戦争の失敗が政治不安を招き、エジプト王政の崩壊(1952年の革命)やシリアでのクーデター(1949年)など、伝統的指導者層の権威失墜にも繋がりました。第一次中東戦争はイスラエルとアラブの対立の出発点となり、以降の中東情勢を大きく規定する転換点となったのです。

第二次中東戦争(1956年・スエズ危機)

背景: 1950年代、エジプトのガマール・アブドル=ナセル大統領は汎アラブ主義を掲げ、英仏の影響力排除と経済的自立を図っていました。1956年7月、ナセルはスエズ運河の国有化を宣言し、同運河の経営権を持っていたイギリス・フランスはこれに強く反発します。同時期、エジプトはイスラエルに対しても強硬姿勢を取り、ティラン海峡を封鎖してイスラエル向け航路を遮断し、ガザ地区を拠点とするパレスチナゲリラ(フェダイーン)の越境攻撃も頻発していました。英仏は中東での影響力維持と運河利権確保のため武力行使を模索し、イスラエルもエジプトの軍事的脅威を除去すべく秘密裏に英仏と共謀します。こうして同年10月末、イスラエル・フランス・イギリスの三国は協調してエジプトに対する軍事行動を開始しました。この出来事が第二次中東戦争、いわゆる「スエズ動乱(スエズ危機)」です。

戦争の経過: 1956年10月29日、イスラエル国防軍はシナイ半島に侵攻し、わずか一週間ほどでガザ地区とシナイ全域を占領しました。同時に英仏両軍も「運河の安全確保」を名目に介入し、エジプト領内を爆撃・侵攻します。エジプト軍は当初こそ抵抗したものの、英仏の空爆とイスラエル軍の電撃的な進軍の前に後退を余儀なくされました。10月末から11月初旬にかけてポートサイドなど運河沿岸部でも戦闘が起きましたが、国際的圧力により戦闘は比較的短期間で収束しました。

結果と影響: 軍事的には三国側が勝利しイスラエルはシナイ半島とガザ地区を一時占領しましたが、政治的にはエジプトの勝利とも言える結果に終わりました。アメリカ合衆国とソ連は中東での直接対決を避けるため三国に即時停戦と撤退を迫り、国連総会でも11月に「侵略国の即時無条件撤退」を求める決議が圧倒的支持で採択されます。英仏はこれを受け入れて12月までに撤退を完了し、出遅れて抵抗していたイスラエルも最終的に1957年3月までにシナイからの全面撤退に応じました。ただしイスラエルはその代償として、ティラン海峡の航行の自由が保証されること、およびガザで国連緊急軍(UNEF)が緩衝地帯として駐留することを取り付けています。エジプトは運河国有化を守り抜いただけでなく、「帝国主義に屈しない英雄」としてアラブ世界で威信を高めました。一方、旧宗主国の英国とフランスは中東における影響力低下が決定的となり、イーデン英首相が引責辞任するなど内政的打撃も受けました。人的被害はエジプト軍戦死者約3,000人に対し、イスラエル軍は200名強の戦死者で比較的軽微でした(英仏軍も数十名)。第二次中東戦争後、中東における覇権は欧州から米ソ冷戦構造へと移行し、アメリカが以降中東問題に積極関与する転機ともなりました。また国際連合の平和維持軍(UNEF)の初展開や、エジプトがソ連に接近するなど、その後の中東情勢に長い影を落とした戦争でした。

第三次中東戦争(1967年・六日戦争)

背景: 1956年後の十年間、中東情勢は一時的な安定期を迎えましたが、1960年代後半に再び緊張が高まりました。シリアとイスラエル間ではガリラヤ湖水源を巡る小競り合いが起き、またパレスチナ難民の間で結成されたパレスチナ解放機構(PLO、1964年設立)のゲリラ活動も活発化します。エジプトのナセル大統領はシリアやヨルダンと相次いで同盟を結び(エジプト・シリア相互防衛協定など)、イスラエルに対抗する姿勢を強めました。1967年5月にはナセルが国連UNEF軍にシナイ半島からの撤退を要求し、ティラン海峡を再度封鎖してイスラエルを経済的に圧迫します。この圧力に対し、イスラエルは開戦を決意しました。当時イスラエルは周囲を敵対的なアラブ諸国に囲まれ存亡の危機感を募らせており、予防的先制攻撃による危機打開を図ることになります。

戦争の経過: 1967年6月5日朝、イスラエル空軍は電撃的奇襲でエジプト空軍の大部分を地上破壊し、制空権を掌握しました。続いてイスラエル国防軍はシナイ半島とガザ地区のエジプト軍、ヨルダン支配下のヨルダン川西岸(東エルサレム含む)及びシリア領ゴラン高原に対して同時進攻を開始します。エジプト軍は迅速な進撃の前に総崩れとなり、6月7日までにイスラエル軍はシナイ全域とガザを制圧しました。ヨルダン軍も劣勢となり、東エルサレム旧市街を含む西岸地区から撤退します。北部ではシリア軍がゴラン高原から砲撃を加えていましたが、イスラエル軍は6月9〜10日にかけてゴラン高原を攻略しました。開戦からわずか6日間でイスラエルは周辺3か国に決定的勝利を収め、停戦が成立したため「六日戦争」と呼ばれます。

結果と影響: 第三次中東戦争の結果、イスラエルは領土を大幅に拡大し、中東の地政図は一変しました。イスラエルはエジプトからシナイ半島とガザ地区、ヨルダンから東エルサレムおよびヨルダン川西岸地区、シリアからゴラン高原を占領し、パレスチナの残存地域はことごとくイスラエルの手に落ちました。これにより約100万以上のパレスチナ住民が新たにイスラエルの占領下に置かれ、1948年を上回る多数のパレスチナ難民が発生しました。エルサレム旧市街(嘆きの壁や神殿の丘を含む)の占領はユダヤ人社会に大きな感情的高揚をもたらし、後にイスラエルは東エルサレムを併合して「永遠の首都」と宣言します(国際社会は承認せず)。一方、アラブ側にとって1967年の敗北は「ナクサ(後退)」と呼ばれる深刻な打撃で、ナセルら指導者の威信は大きく傷つきました。戦闘による人的被害は、アラブ側はエジプト約1万1,500人、ヨルダン約6,000人、シリア約1,000人の戦死者を出し、イスラエル側も776人が戦死し約2,500人が負傷しました。

第三次中東戦争は米ソ両超大国の介入を招き、戦後の国連安全保障理事会決議第242号(1967年11月採択)では「占領地からのイスラエル軍撤退」と「すべての国家の安全な生存権」の双方を謳う「土地と平和」の原則が提示されました。しかし、敗戦直後のアラブ諸国首脳会議(スーダン・ハルツーム会議)ではイスラエルとの「交渉しない・承認しない・和平を結ばない」という「三つのノー」が宣言され、紛争は依然継続することになります。イスラエル国内では戦勝による国民的自信が高まった一方、新たに獲得した「占領地」の扱いを巡って社会に議論が生じました。聖地を含むこれらの地を歴史的な自国領土とみなし定住を推進する動き(入植活動)と、占領地からの撤退と和平を模索する動きが並存し、以降のイスラエル政治を二分するテーマとなりました。六日戦争は中東におけるイスラエルの軍事的優位を決定づけ、後の和平交渉の力学をも変えた転換点でしたが、同時にパレスチナ問題を一層複雑化させる結果ともなったのです。

第四次中東戦争(1973年・ヨム・キプール戦争)

背景: 1967年の敗戦後、エジプトとシリアは軍備を再建し、失地回復の機会を窺っていました。エジプトの大統領に就任したアヌワル・サダトは、外交交渉でのシナイ半島返還が進展しない中、限定的な軍事勝利で停滞を打破しようと決意します。シリアのハーフィズ・アサドもゴラン高原奪還を目指し、両国は綿密に協議を重ねました。1973年10月、イスラエルが警戒を緩めがちなユダヤ教の大贖罪日(ヨム・キプール)を狙い、エジプト・シリア両軍は奇襲攻撃を決行します。当時イスラエル側は情報錯誤などから奇襲の可能性を過小評価しており、防備が手薄となっていました。

戦争の経過: 1973年10月6日、エジプト軍はスエズ運河を渡河してシナイ半島に進攻、同時にシリア軍はゴラン高原に攻撃を仕掛けました。奇襲を受けたイスラエル軍は各戦線で後退を強いられ、特にシナイではエジプト軍が運河東岸のイスラエル要塞線を突破して数km進出することに成功しました。ゴラン高原でもシリア軍が一時はイスラエル本土目前まで迫りました。開戦当初、アラブ側の積極的な攻勢と戦術によりイスラエルは深刻な損害を被ります。しかし次第にイスラエル軍は予備役を動員して反撃に転じ、10月中旬にはシリア軍をゴラン高原から押し返し、エジプト軍の正面攻撃も撃退しました。さらにはイスラエル軍はエジプト第3軍の背後を突いて10月16日にスエズ運河を逆渡河し、西岸へ渡ることに成功します。この逆襲でイスラエル軍はエジプト領内に進出し、第3軍を運河東岸に孤立包囲しました。戦況の激化に伴い米ソ両超大国も緊張し、核戦争の懸念さえ生じる中、10月22日に国連安保理決議338号による即時停戦決議が採択されます。10月26日までに戦闘はようやく終結しました。

結果と影響: ヨム・キプール戦争は約3週間の短期決戦でしたが、その影響は中東と世界に大きな波紋を広げました。軍事的には開戦劈頭に奇襲を許したイスラエルが大きな痛手を被りつつも、最終的にはシリア軍を撃退しエジプト軍第3軍を包囲する形勢逆転に成功しました。ただしイスラエル側も「敗北寸前の勝利」と言われるほど消耗し、開戦当初の防衛線は回復できずに一部エジプト軍にスエズ運河東岸の橋頭堡を許したまま停戦しています。人的被害は過去の戦争を上回り、イスラエルは戦死2,600~2,700名・負傷者約7,500名にのぼりました。アラブ側もエジプト約1万5,000人、シリア約3,500人の戦死者を出し、双方にとって流血の多い戦争となりました。戦争後、1974年初頭にイスラエル=エジプト間、イスラエル=シリア間で兵力分離協定が結ばれ、シナイ半島からイスラエル軍が段階的に後退する代わりに両軍の間に国連緩衝地帯(UNEF II、及びゴランのUNDOF)が設置されました。エジプトとイスラエルは直接講和には至らなかったものの、この戦争でサダト大統領は「10月の勝利」によりアラブ世界で名声を得て、以後の和平交渉への政治的土台を築きました。実際、数年後の1978年には米国の仲介で両国首脳が歴史的和解(キャンプ・デービッド合意)に至り、1979年エジプト=イスラエル平和条約の締結とシナイ半島の全面返還が実現しています。

ヨム・キプール戦争はまた、国際政治と経済にも深刻な影響を与えました。戦時中、アラブ産油国はイスラエル支援国への石油輸出を制限する石油戦略(石油 embargo)を発動し、1973年末の「第一次オイルショック」として世界経済に衝撃を与えました。日本を含む石油消費国は中東外交の見直しを迫られ、中東和平が全球的課題として認識される転機となりました。イスラエル国内では開戦前の諜報失敗や初動対応の不備について国民の厳しい批判が起こり、ゴルダ・メイア首相やダヤン国防相が引責辞任し政界引退に追い込まれています。以降のイスラエル政治は長年与党だった労働党に代わり、戦争に不満を抱いた世論の流れで1977年にリクード政権が誕生するなど、大きな転換がありました。第四次中東戦争は、軍事的には中東戦争の終幕ともいえる最後の大国間戦争でしたが、その後の和平プロセスやパレスチナ問題に直接つながる重要な節目となりました。

1982年レバノン戦争(第一次レバノン戦争)

背景: 1970年代後半になると、中東戦争が一段落した後の主役は国家間紛争よりパレスチナ解放機構(PLO)のゲリラ闘争へと移っていきました。とりわけPLOはレバノン南部を拠点にイスラエル北部への越境攻撃を続け、イスラエル軍も1978年にレバノン南部へ小規模侵攻(リタニ作戦)してPLO拠点を一時攻撃するなど緊張がくすぶっていました。1982年6月、ロンドンで起きた在英イスラエル大使襲撃事件を契機に、メナヘム・ベギン首相とアリエル・シャロン国防相の主導するイスラエル政府はPLO殲滅のための大規模なレバノン侵攻を決断します。折しもレバノンでは内戦(1975年~1990年)の只中で、マロン派キリスト教勢力やシリア軍など複数の武装勢力が混在する混沌とした状況でした。イスラエルはキリスト教民兵勢力と同盟を図りつつ「ガリラヤの平和作戦」と称する侵攻作戦を実施し、PLOを壊滅させるとともにレバノンに親イスラエル政権を樹立する構想を抱いていました。

戦争の経過: 1982年6月6日、イスラエル軍は大規模な部隊をもってレバノン南部に侵攻しました。イスラエル空軍はベイルートや南レバノンのPLO拠点を激しく爆撃し、地上軍も次々と進撃して6月中旬までに首都ベイルート郊外に達しました。一方、レバノン内に駐留していたシリア軍もこれを阻止すべく交戦し、ベッカー高原ではシリア空軍とイスラエル空軍の大規模空中戦が発生しました(結果はイスラエルの圧勝でシリア機多数撃墜)。ベイルート西部ではPLO本隊が市街に籠り、市民を巻き込んだ包囲戦となります。国際世論の圧力もあり、イスラエル軍は市街突入をいったん見合わせてPLOと交渉を開始しました。8月末までにアメリカなどの仲介で停戦が成立し、PLOゲリラ約1万数千人がチュニジアなど他のアラブ諸国へ国外退去することで合意します。9月、イスラエルと同盟関係にあったレバノンのマロン派指導者バシール・ジェマイエルが大統領に選出されましたが暗殺され、その報復としてキリスト教民兵がパレスチナ難民キャンプ(ベイルートのサブラ・シャティーラ)で住民を虐殺する事件が発生しました。イスラエル軍は虐殺を阻止しなかった責任を国際社会から厳しく問われ、国内でも抗議が巻き起こります。結局イスラエル軍はベイルートから撤収し、1985年までにレバノン南部以南からも主要部隊を撤退させました(その後も南レバノンの一部に「安全保障地帯」を設け2000年まで駐留継続)。

結果と影響: 1982年のレバノン戦争は、イスラエルにとって初めて自衛目的ではない先制的大規模戦争でした。その軍事的成果は限定的で、イスラエル軍は一時ベイルートまで占領したものの、肝心の親イスラエル政権樹立には失敗し、レバノンからPLOを追い出すという目標こそ達成したものの中東情勢を安定させるには至りませんでした。人的被害はレバノン側に極めて大きく、レバノン人およびパレスチナ人の死者は推計1万7,000~1万9,000人に達し、その多くが民間人でした。イスラエル軍も約650~700人が戦死し、シリア軍も数百人規模の死者を出しています。サブラ・シャティーラ虐殺では民間人800~3,500人が殺害されたとされ、イスラエル国内では独立以来最大規模の反戦・抗議デモが起こりました。調査委員会(カハン委員会)の報告によりシャロン国防相は引責辞任し、戦争を推進したベギン首相も翌年政界を去る結果となりました。戦争後、レバノン南部ではイスラエルに抵抗するシーア派民兵組織ヒズボラ(Hezbollah)が台頭し、イスラエルは新たな敵対勢力を生むことになります。このように第一次レバノン戦争はイスラエル社会に深い分断と戦争への疑念を生じさせ、同国の安全保障戦略の転換点となりました。

第二次レバノン戦争(2006年)

背景: 1982年の戦争後も、イスラエル軍はレバノン南部に「安全保障地帯」を維持し続け、ヒズボラはゲリラ戦で抵抗を続けました。2000年にイスラエルがようやくレバノンから撤兵すると、ヒズボラは「イスラエルを撤退させた英雄」としてレバノンや中東で影響力を強めます。しかしイスラエルとヒズボラの緊張は高止まりし、2006年7月、ヒズボラが国境を越えてイスラエル兵2名を拉致・殺害するとイスラエルは報復としてレバノンへの大規模攻撃を開始しました。これが第二次レバノン戦争(イスラエル側呼称「第二次レバノン戦争」/アラブ側呼称「7月戦争」)です。

戦争の経過: イスラエル軍はまずレバノン全土のヒズボラ拠点に対し激しい空爆を行い、首都ベイルート郊外や南部のインフラ施設にも大きな被害を与えました。ヒズボラも大量のロケット弾でイスラエル北部の都市を攻撃し、市民に被害を与えました。イスラエルは地上軍も投入して南レバノンを制圧しようと試みましたが、ヒズボラはゲリラ戦で粘り強く抵抗し、イスラエル軍に想定外の苦戦を強いました。34日間に及ぶ戦闘の末、国連安保理決議1701号に基づき8月14日に停戦が成立します。

結果と影響: 第二次レバノン戦争では、レバノン側で1,000人以上(推定約1,100人)の死者が発生し、その大半は民間人でした。イスラエル側も兵士約120名、民間人40名以上が死亡しています。ヒズボラは戦争を生き延び、イスラエル軍に大損害を与えたことで「イスラエル国防軍を阻止し得る組織」と評価され、アラブ・イスラム圏で威信を高めました。戦争後、レバノン南部には国連UNIFIL部隊が増強され、ヒズボラの武装解除が試みられましたが完全には実現していません。イスラエル国内では当初戦争支持の世論が強かったものの、戦争終結時に拉致された自国兵を取り戻せなかったことや、北部住民が長期間避難を余儀なくされた現実から、政府の対応は厳しく批判されました。調査委員会(ウィノグラード委員会)はオルメルト首相ら指導部の判断ミスを指摘しています。総じてこの戦争は明確な勝敗がつかず、「イスラエルは非国家主体(ヒズボラ)との消耗戦に苦しんだ」という印象を与えました。しかし同時に、以降約15年間イスラエルとヒズボラの間で大規模衝突は発生しておらず、一種の抑止均衡が成立したとも評価されています。

ガザ紛争(2000年代以降)

背景: イスラエルとパレスチナの対立の焦点は2000年代以降、ガザ地区に移っていきました。イスラエル占領下のガザでは1987年に第1次インティファーダ(民衆蜂起)が勃発し、1993年のオスロ合意でガザはパレスチナ自治政府の統治下に移管されたものの、その後も情勢は安定しませんでした。2000年のアル=アクサ・インティファーダ(第2次インティファーダ)ではガザからの自爆攻撃やロケット弾発射が相次ぎ、イスラエル軍もガザに大規模な再侵攻を行いました。2005年、イスラエルはガザ地区から一方的に入植者と軍を撤収させましたが(「ガザ撤退」)、依然として空域・海域・出入境を統制し、ガザは事実上封鎖下に置かれます。2006年の選挙でイスラム主義組織ハマースがパレスチナ自治政府内で勝利し、翌2007年にはガザ地区を実力で掌握すると、対イスラエル強硬路線のハマース政権が成立しました。以降、ガザからイスラエル南部へのロケット弾攻撃が増大し、イスラエルはガザ封鎖を強化するとともに必要に応じ軍事作戦を発動してきました。

主要な武力衝突: ガザ地区を巡っては2000年代後半以降、複数回の大規模軍事衝突(ガザ戦争)が発生しています。

- 2008年12月~2009年1月「ガザ紛争(キャスト・リード作戦)」: 停戦破綻後にイスラエル軍がガザへ大規模侵攻し、空爆と地上戦を展開しました。パレスチナ側はハマースを中心に抵抗し、市街戦も発生しました。その結果、パレスチナ人約1,400人(うち民間人1,181人、戦闘員236人)が死亡し、イスラエル側の死者は13人(兵士10人、民間人3人)でした。ガザのインフラは甚大な被害を受け、数万人の住民が家を失いました。

- 2012年11月「ハマース・イスラエル衝突(防衛の柱作戦)」: ガザからのロケット攻撃に対するイスラエルのピンポイント空爆作戦でした。8日間の戦闘でパレスチナ人158人(民間人103人、戦闘員55人)が死亡し、イスラエル側は死者6人(民間人4人、兵士2人)にとどまりました。エジプトの仲介で比較的早期に停戦が成立しています。

- 2014年7月~8月「ガザ紛争(プロテクティブ・エッジ作戦)」: ハマースによる長距離ロケット発射や地下トンネル侵入に対応し、イスラエル軍が50日間にわたりガザへ攻勢をかけました。激しい都市戦の末、パレスチナ人死者は2,251人(約65%が民間人)に達し、イスラエル側も民間人6人と兵士67人が死亡するという過去最大級の被害となりました。ガザ市街地の建物の4分の1が破壊され、住民の3割にあたる約52万人が国内避難民になる惨事となりました。国連や各国が停戦仲介に奔走し、最終的にエジプトの仲介で休戦合意が成立しました。

- 2021年5月「ガザ・イスラエル紛争」: 東エルサレムの緊張(シェイク・ジャラ地区からの強制退去問題やアル=アクサ・モスク境内での衝突)を発端に、ハマースがエルサレムへ向けロケット攻撃を行い、イスラエルもガザへの空爆で応酬しました。約11日間の交戦でガザ側の死者は250人前後(ハマース戦闘員と民間人を含む)に上り、イスラエル側も10数名(民間人14名、兵士1名)が犠牲となりました。この戦闘も国際社会の仲介で停戦に至りましたが、根本的な解決には至っていません。

度重なるガザでの紛争は、イスラエルとハマース双方に深い禍根を残しています。イスラエル南部の市民は絶え間ないロケットの脅威に晒され、ガザの人々は封鎖と戦禍による極度の生活困窮を強いられています。国際社会は人道的危機に懸念を表明しつつも有効な打開策を見いだせず、ガザ情勢は慢性的な不安定状態が続きました。

2023年以降のイスラエル・ハマース戦争

ハマースの奇襲攻撃(2023年): 2023年10月7日、イスラエルとハマースの紛争は過去にない規模で激化しました。ハマースを中心とする武装勢力がガザからイスラエル南部へ奇襲攻撃を行い、武装集団が国境フェンスを突破してイスラエル領内の複数の町やキブツ(共同農場)を襲撃しました。この攻撃によりイスラエル民間人を含む約1,200人が虐殺され、約240人がガザへ拉致されました。ハマースは数千発のロケット弾を20分間に集中発射してイスラエル軍の注意を逸らす間に、大量の戦闘員をパラグライダーや車両で侵入させるという周到な作戦を展開し、イスラエル側の不意を突きました。この攻撃はイスラエルにとって建国以来最悪の虐殺行為となり、50年前のヨム・キプール戦争時の奇襲を想起させる衝撃的な出来事でした。

イスラエルの反撃と戦争の展開: 奇襲に激怒したイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は「ハマース壊滅」を宣言し、直ちにガザ地区に対する大規模報復攻撃を開始しました。イスラエル国防軍(IDF)はガザ全域に対し激しい空爆を加え、ハマースの司令部やインフラ施設のみならず市街地にも及ぶ無差別的な爆撃を行いました。ガザは人口密集地であり、空爆による民間人被害は甚大なものとなりました。10月下旬からはイスラエル軍地上部隊がガザ北部へ本格侵攻し、市街戦が展開されました。ハマースは市街地のトンネル網を利用して抵抗し、イスラエル軍も徐々にガザ市中心部を制圧しつつあるものの、戦闘は長期化の様相を呈しました。戦闘の過程で国際的な仲介により一時的な人道停戦や人質交換が断続的に実施され、拉致されたイスラエル人・外国人の一部が解放されましたが、完全停戦には至りませんでした。

被害と影響: 2023年のイスラエル・ハマース戦争(「ガザ戦争」「第3次ガザ戦争」とも呼ばれる)は、21世紀における最悪規模の流血を伴いました。ハマース奇襲によるイスラエル側の犠牲者は約1,200人(大半が民間人)に上り、その後の地上戦やロケット攻撃でイスラエル兵も数百名規模で戦死しました。パレスチナ(ガザ)側の被害はさらに甚大であり、ガザ保健省の発表によれば開戦後1年余りでパレスチナ人の死者は46,000人を超えています。国連など第三者機関の推計でも数万人規模の民間人が犠牲となっているとされ、都市部の破壊も壊滅的です。ガザ地区では住宅、病院、学校、難民キャンプが軒並み破壊され、数百万人の住民が避難生活を強いられる人道危機が進行しました。イスラエルによるガザ全面封鎖とインフラ破壊により、水・食料・医薬品などの不足が深刻化し、国連やNGOは「このままではガザ住民の大量飢餓と疫病発生につながる」と警告しました。

外交面では、欧米諸国がイスラエルの自衛権を支持する一方で、パレスチナ側への過剰攻撃に対する批判も高まりました。国連総会ではガザへの即時停戦と人道回廊開設を求める決議が採択され、多くの国がイスラエルとハマース双方に自制を促しました。しかし国連安全保障理事会では米国がイスラエル非難決議に拒否権を行使する場面もあり、国際社会の対応は分裂しました。中東地域ではパレスチナへの連帯デモが広がり、近隣のレバノンやシリアとの緊張も高まりました(ヒズボラとイスラエル軍の小規模衝突が頻発)。この戦争は、停滞していた中東和平プロセスにとって大きな後退となり、近年進みつつあったイスラエルと湾岸諸国(サウジアラビア等)との関係正常化の動きも頓挫しました。イスラエル国内では情報当局の失態への怒りや、長期化する戦争で兵士・市民の犠牲が増えることへの不満が噴出し、ネタニヤフ政権への批判が高まっています。ハマース側も指導者の所在が追及されるなど打撃を受けましたが、パレスチナ住民の間では依然支持も残り、ガザ戦争の行方は2025年現在も予断を許さない状況です。

結論:戦争の歴史が残すもの

イスラエルとその周辺地域における紛争の歴史は、国家の存亡を賭けた度重なる戦争と、その背後にある複雑な歴史的要因によって彩られてきました。1948年のイスラエル建国以降、

4度の中東戦争(1948, 1956, 1967, 1973年)を経てイスラエルは強固な軍事大国となりましたが、その過程で数百万に及ぶパレスチナ人難民の悲劇を生み出し、アラブ・イスラーム世界との深い溝を残しました。1970年代以降は

レバノン内戦への介入やパレスチナ抵抗運動との抗争 が前面に出て、1982年のレバノン戦争やガザ・西岸での衝突が続発しました。特にガザ地区ではイスラエル撤退後もハマースの台頭により紛争が絶えず、民間人を巻き込む

非対称戦争 の様相を呈しています。最新の2023年の戦火は、過去の戦争を凌ぐ甚大な被害と国際的波紋を引き起こし、中東和平の展望を一層不透明にしました。

イスラエルとパレスチナ・アラブ諸国の紛争は、

領土・難民・安全保障・宗教的聖地 など多岐にわたる争点が複雑に絡み合っています。国際連合をはじめとする国際社会は幾度も仲介に乗り出し、土地の返還と平和共存に基づく「二国家解決」を目指して努力を重ねてきました。1979年のエジプトとの和平条約や1994年のヨルダンとの和平など一定の成果もありましたが、最も核心的なイスラエル=パレスチナ間の和解は実現していません。ユダヤ人とアラブ人の百年以上に及ぶ対立の歴史は、中東地域の民族・宗教・政治の在り方に深く刻み込まれており、戦争の傷跡は今なお癒えていないのが現状です。戦争の歴史を学ぶことは、この紛争の根底にある相互不信と苦難を理解し、持続的な平和構築への道筋を探る一助となるでしょう。

参考文献・出典: 本稿では各戦争の経過・結果について、信頼性の高い資料や報道を参照し記述しました(出典は各所に明記)。など、歴史的事実や統計データは主に公的機関報告や専門家による調査に基づくものです。数字や固有名詞の検証には国連公文書や大手報道機関の記事も活用し、可能な限り正確性を期しました。戦争の歴史は政治的な解釈も伴うため、多角的な視点から資料を吟味するよう努めています。以上のように、イスラエルの戦争史を包括的に振り返ることで、中東における平和と安定への課題を改めて考える材料となれば幸いです。

2025年6月にイスラエルがテヘラン周辺の核・ミサイル施設を空爆。イラン側は「宣戦布告」と見なし、地域緊張が一気に高まっています。歴史的背景を教えて。

以下では、2025年6月のイスラエルによるテヘラン周辺核・ミサイル施設空爆を「宣戦布告」とみなしたイランとの対立激化に至るまでの主な歴史的背景を整理します。

1. 直近の事件概要

2025年6月13日未明、イスラエルはイランの核関連施設や弾道ミサイル工場、中部ナタンズのウラン濃縮施設など100カ所以上を標的とした大規模先制空爆を実施しました。イスラエル首相は「核兵器開発を阻止する決定的瞬間」と表明し、数日間にわたる作戦と位置づけました。これに対しイラン側は「主権への侵害かつ宣戦布告」として核協議の一時中止を発表し、報復としてミサイル攻撃を行いました (

jp.reuters.com,

bloomberg.co.jp)。

2. イラン・イスラエル関係の変遷

- 戦前~1970年代

1950年代まで、イラン(パフラヴィー朝)とイスラエルは非公式ながら友好関係があり、イランからの石油輸出も行われていました。

- 1979年のイスラム革命以降

革命後、ホメイニ体制は「イスラエルは滅亡すべき存在」との立場を鮮明化。最高指導者ハメネイ師は「癌腫瘍」「必ず滅びる国家」と呼び、パレスチナ解放運動やレバノンのヒズボラを資金・武器・訓練で支援する「抵抗軸(Axis of Resistance)」戦略を推進しました (zh.wikipedia.org)。

- 代理戦争と緊張の連続

レバノン南部やシリアでのイラン系組織とイスラエル軍との衝突、またガザ地区におけるハマース支援など、両者は直接対決を避けつつも断続的に小競り合いを繰り返してきました。

3. イランの核開発と国際合意

- 初期の秘密核計画

1980~90年代に「AMAD計画」と呼ばれる核兵器開発プログラムが進行し、2003年までには兵器級核爆弾保有のための道筋がつけられていたとされます。

- JCPOA(2015年)

国連安全保障理事会とドイツを含む主要国との間で「包括的共同作業計画(JCPOA)」を締結。イランはウラン濃縮を制限し、核施設の査察を受け入れる代わりに制裁緩和を獲得しました。

- 米国の離脱と核開発再開

2018年に米国が単独でJCPOAから離脱し経済制裁を再発動。以降イランは濃縮度を段階的に引き上げ、2021年には60%※の高濃縮ウランを製造可能なレベルに復帰しました (en.wikipedia.org)。

4. 影の戦争:秘密作戦と先制攻撃

- サイバ―攻撃と暗殺

2010年の「スタックスネット」攻撃によるナタンズ施設へのダメージ、2010年代後半の核科学者暗殺など、イスラエル(および西側)はイラン核計画を妨害するための秘密作戦を継続してきました。

- シリア国内での攻撃

2010年代以降、イスラエル空軍はシリア領内のイラン革命防衛隊(IRGC)関連施設や武器庫を度々空爆しており、「イラン本土」ではなくシリアを戦場としてきました。しかし今回のテヘラン空爆は、戦略的に大きく逸脱した直接攻撃でした (en.wikipedia.org)。

5. 直近までの政治的・外交的経緯

- 核協議の動向

2025年6月15日に予定されていた米国との核合意再交渉は、空爆直前にイラン側が「交渉打ち切り」を表明して中止となりました (bloomberg.co.jp)。

- 地域の安全保障環境

イランは湾岸アラブ諸国とも最近関係改善が進んでいたものの、イスラエルとの対立は最大の焦点です。米国をはじめ欧米諸国はイスラエルの自衛権を支持する一方、地域のさらなる緊張拡大を強く懸念しています。

まとめ

今回の2025年6月のテヘラン空爆は、

- 1979年以降のイラン・イスラエル間の理念・代理戦争を背景とし、

- イランの核開発をめぐる国際合意の崩壊と再開、

- それまで主に第三国領で行われてきた「影の戦争」を一線越える直接攻撃へのエスカレーション

という複合要因が重なり合って実施されました。イラン側が「宣戦布告」とした通り、この行動は単なる先制攻撃を超え、中東全体の軍事・外交バランスを大きく揺るがす歴史的転換点となっています。今後、地域の新たな連携構図や大国の関与がどのように変化するかが注目されます。